肉苁蓉为一味著名的珍稀名贵补益中药,始载于《神农本草经》,具有补肾阳、益精血、润肠通便、延缓衰老等功效,被誉为“沙漠人参”。肉苁蓉为沙生寄生植物,野生资源濒临枯竭,被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)》附录Ⅱ。以松果菊苷 (echinacoside) 为代表的苯乙醇苷类化合物 (phenylethanoid glycosides,PhGs) 为肉苁蓉的特征性成分,也是《中国药典》中肉苁蓉药材质控的指标性成分。具有改善性功能、提高学习记忆能力、防治神经退行性疾病、抗衰老、免疫调节等生物活性。以松果菊苷为主要成分、治疗血管性痴呆的有效部位新药“苁蓉总苷胶囊”,2005年批准上市;以松果菊苷为原料药的创新药物“脑清智明片”也已完成Ⅰ期临床试验。松果菊苷的来源将成为产业发展的关键瓶颈。

尽管松果菊苷在肉苁蓉中含量较高,但传统的提取分离或化学合成成本很高,严重限制了松果菊苷的深入研究和开发利用。利用合成生物学策略实现活性天然产物生物合成途径的异源重构,构建细胞工厂实现关键活性成分的异源高效合成,已成为突破珍稀濒危中药材关键活性成分来源难题的有效途径。“支持珍稀濒危中药材替代品的研究和开发利用”已明确写入《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中。目前,以松果菊苷为代表的肉苁蓉苯乙醇苷类化合物的生物合成通路尚未被完全解析,其上游酪醇的生物合成途径及下游糖链装配和酰基修饰等关键步骤相关催化酶尚未被阐明。

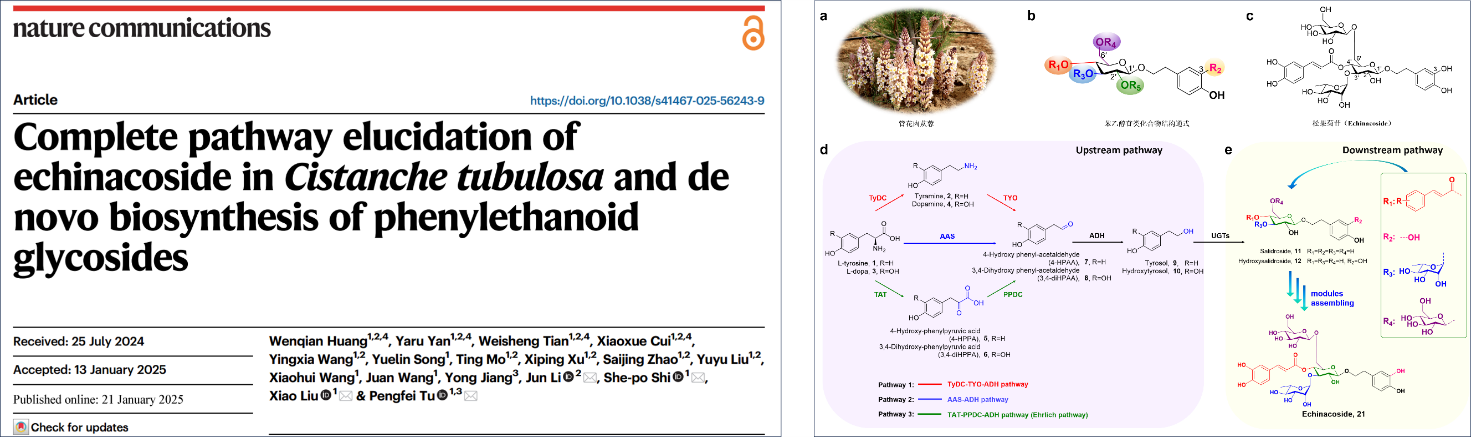

近期,我中心研究团队首次报道了肉苁蓉结构最为复杂的苯乙醇苷—松果菊苷—的全生物合成途径。该研究对管花肉苁蓉转录组进行了深入分析,结合序列同源性比对、分子进化分析,酶体内体外功能鉴定等手段,成功完成了14条相关基因的克隆、表达及功能鉴定。首次揭示了由酪氨酸起始至松果菊苷的全生物合成途径。明晰了肉苁蓉体内两条与酪醇生物合成相关的途径:一条由酪氨酸起始,分别经过脱羧、酪胺氧化及还原步骤完成,另一条则采用类似微生物中的转氨基、脱羧及还原步骤完成。此外,还鉴定了酪醇后修饰阶段依次通过葡萄糖基化反应在酪醇侧链醇羟基引入葡萄糖基取代生成红景天苷的葡萄糖基转移酶;参与松果菊苷生物合成途径中相关酰基化步骤的酰基转移酶和芳环羟基化修饰的P450酶;在中心葡萄糖基3位引入鼠李糖基取代生成关键苯乙醇苷类成分毛蕊花糖苷的鼠李糖基转移酶;以及催化毛蕊花糖苷葡萄糖基6位糖链延伸最终生成松果菊苷的葡萄糖基转移酶。

在生物合成途径全解析的基础上,进一步在烟草中重构了松果菊苷的生物合成途径,在不添加任何外源前体的情况下,成功实现了红景天苷、桂叶苷A、桂叶苷B、syringalide A,syringalide A-3′-rhamnoside 等5个已知苯乙醇苷和18个新颖苯乙醇苷的高效异源全合成。

松果菊苷为苯乙醇苷类结构最复杂的化合物,此项研究为其它苯乙醇苷类化合物生物合成途径的解析提供了重要启示,亦为复杂结构苯乙醇苷类化合物的异源合成提供了理想的基因元件,还为肉苁蓉优良品种选育及苯乙醇苷类创新药物研发奠定了坚实的基础,具有重要的科学价值和应用前景。

相关研究结果近日以“Complete pathway elucidation of echinacoside in Cistanche tubulosa and de novo biosynthesis of phenylethanoid glycosides”为题在线发表于自然指数期刊Nature Communications(https://www.nature.com/articles/s41467-025-56243-9)。北京中医药大学中药学专业研究生黄文倩、闫雅如、田维圣、崔晓雪为本论文的共同第一作者,屠鹏飞教授、刘晓研究员、史社坡研究员、李军研究员为该文的共同通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金项目(No. 82173922, 81773832, 81402809)、国家重点研发计划合成生物学重点专项(No. 2023YFA0914100-2023YFA0914103)、北京市自然科学基金(No. 7192112),北京中医药大学揭榜挂帅项目(No. 2023-JYB-JBQN-054)和中国科协青年人才托举项目(No. CACM-2018-QNRC1-02)的资助。